La préparation du budget de l’année 2026 a mis en lumière l’ampleur du taux d’endettement de la France, les contraintes qu’elle fait peser sur sa capacité à gérer ses recettes et ses dépenses et les sérieuses restrictions qu’elle occasionne sur ses marges de manoeuvre.

Quelques chiffres …

Ce taux s’établit à 112% du produit intérieur brut (P.I.B.), c’est-à-dire de la richesse créée en une année. Il correspond à la différence, autrement appelée valeur ajoutée, entre d’une part le produit des activités marchandes, des activités non marchandes (comme les services publics : hôpitaux, lycées, etc. …) ayant une contrepartie financière et des ressources collectées (impôts et taxes) et, d’autre part les coûts de production et d’activité.

C’est cette prise en compte de la dette publique et de la dette privée (entreprises et foyers) qui permet d’estimer la stabilité financière d’un pays et sa capacité de remboursement sur le long terme.

En 2025, en France, le produit intérieur brut s’élève à 2.200 milliards d’euros.

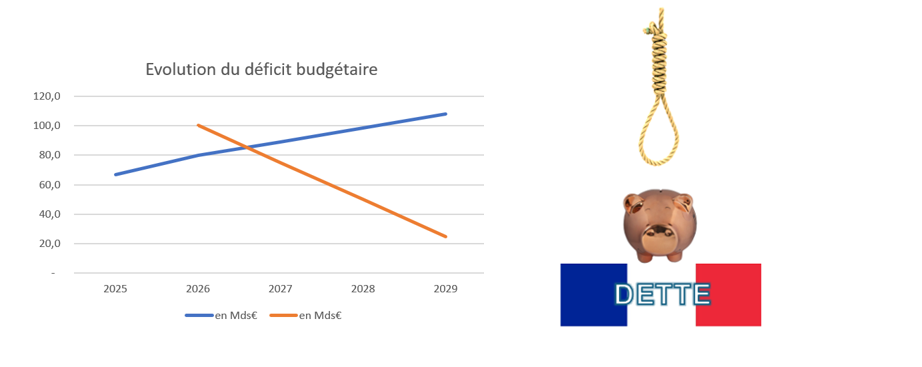

Au fil des années, la charge de la dette est devenue un poste de dépense de plus en plus important : elle représente, en 2025, environ 55 milliards d’euros (en comptabilité générale de l’État), soit 9,5% du budget de l’État, selon la Banque de France. Sous l’effet de différentes crises, cette charge a doublé en volume depuis 2020 et risque d’augmenter encore dans les années à venir, puisque l’on prévoit, en 2030, plus de 75 milliards d’euros consacrés au seul remboursement des intérêts de la dette, davantage que le budget consacré à l’enseignement scolaire, pourtant 1er poste budgétaire du pays.

Le montant total de la dette atteint plus de 3.345 milliards d’euros et ne cessera de s’accroître que lorsque nous en reviendrons à un équilibre budgétaire, avec des dépenses qui ne dépasseront plus nos ressources, ce qui, précisons-le, n‘est plus arrivé depuis … 1974, date du premier choc pétrolier, sous la présidence de Valery Giscard d’Estaing.

La France est le 3ème pays le plus endetté des pays européens, après la Grèce (153,6% de leur P.I.B.) et l’Italie (135,3% de leur P.I.B.), deux pays qui, depuis ces dernières années, ont cependant entrepris de gros efforts pour réduire peu à peu leur déficit, dont le premier d’entre eux sur pression du Fonds monétaire International (F.M.I.).

La dette française, contractée ces dernières années, s’est principalement accrue de plus de 30% lorsque le gouvernement a versé des aides aux entreprises et aux travailleurs pendant les confinements liés à la COVID-19, dans le cadre de la politique du « quoi qu’il en coûte« , alors même que la pandémie freinait la croissance et, par ailleurs, lorsqu’il a plafonné les prix de l’énergie domestique après l’invasion russe en l’Ukraine, deux mesures qui avaient pour objet d’éviter tout risque de récession, de soutenir une activité en fort ralentissement et d’éviter la multiplication des défaillances d’entreprises.

Pour mémoire, avant la pandémie, elle représentait 97,9% du P.I.B., 60% en 2000.

Sommes-nous le pays le plus endetté au Monde ?

Hors zone Euro, le Royaume-Uni, avec une dette globale de 3.700 milliards d’euros, dispose d’un taux de surendettement de 101,8 %.

Le Canada enregistre une dette de 2.300 milliards de dollars (soit un taux de surendettement de 106,1%).

Côté américain, selon les estimations du Congressional Budget Office, le déficit budgétaire fédéral des U.S.A. s’est élevé à 1.300 milliards de dollars au cours des six premiers mois de l’exercice 2025. Ce montant est supérieur de 65 milliards de dollars au déficit enregistré au cours de la même période de l’exercice précédent. Globalement, le montant de la dette extérieure des États-Unis s’élève à environ 33.000 milliards de dollars (taux de surendettement de 121%). Sur ce seul critère, les États-Unis sont ainsi, en montant, le pays le plus endetté au monde. Selon les propos de Jérôme Powell, président de la banque centrale américaine, cette dette publique est « insoutenable« .

Le Japon a le fardeau de la dette le plus élevé parmi les pays développés, d’un montant de 10.000 milliards de dollars, soit 235 % du P.I.B., avec des déficits budgétaires persistants et une population vieillissante qui contribue en partie à leur augmentation.

… mais comparaison n’est pas raison …

Si l’on considère les deux derniers pays cités, les Etats-Unis reste la première économie mondiale, avec une devise (le dollar) qui est une référence mondiale, l’une des monnaies la plus utilisée au monde pour les transactions et la première en quantité de monnaie en circulation. Sa fonction de monnaie de réserve mondiale, qui lui a conféré une suprématie internationale, n’a d’ailleurs jamais incité les U.S.A. à mieux contrôler leurs déficits.

Quant au Japon, dont le pourcentage, on l’a vu, est considérable, la dette est détenue par les japonais eux-mêmes, ce qui leur assure une indépendance totale, même si les autorités ont décidé d’engager un grand plan d’économies pour en réduire l’impact.

A l’inverse, en France, plus de 53% de la dette est détenue par des investisseurs étrangers, notamment la Banque Centrale Européenne (B.C.E.), des banques et des fonds de pension, ce qui impose à l’Etat de maintenir la confiance des investisseurs internationaux, à la fois pour continuer à lever des emprunts, payer en partie ses agents et les retraites, comme pour assurer également, sans trop de difficultés, le remboursement des intérêts.

L’emprunt est-il, en soi, problématique ?

La réponse est : non.

En fait, tout dépend de la raison pour laquelle on procède à l’emprunt.

S’il s’agit d’emprunts d’investissements, la démarche est logique. Elle est même plutôt conseillée, puisqu’elle accompagne la croissance, c’est-à-dire l’évolution du P.I.B. d’une année sur l’autre.

Et l’accroissement de richesses permet d’assurer le remboursement des emprunts.

En revanche, s’il s’agit d’assurer le train de vie de l’Etat, sans aucune valeur ajoutée, on assiste plutôt à un appauvrissement progressif du pays.

Pour bien comprendre ce mécanisme, prenons l’exemple d’un couple qui, pour se loger, fait l’acquisition d’un bien immobilier. Dans la plupart des cas, il est amené à souscrire un emprunt. Le bien qu’il acquiert lui permet, d’une part de disposer d’une habitation mais également de se constituer un capital, qui prend de la valeur avec le temps et pourra éventuellement être revendu avec une plus-value. Cet emprunt, nécessaire, est ainsi une bonne dette et un projet généralement bien encadré.

Prenons l’exemple d’un autre couple qui souscrit un crédit revolving, parce qu’il ne parvient pas à finir ses fins de mois. Le remboursement des mensualités viendra diminuer d’autant ses ressources, ce qui le contraindra à souscrire un crédit supplémentaire, s’il ne parvient pas à réduire son train de vie et au remboursement de son premier crédit. Au final, son revenu se réduira d’autant et ses conditions de vie deviendront de plus en plus difficiles, jusqu’à conduire à un éventuel plan de surendettement : avec, à la clef, une suspension des moyens de paiement par sa banque, l’impossibilité de souscrire tout nouveau crédit, des plans de remboursement drastiques, …

Ainsi, lorsque l’Etat s’endette dans des programmes d’investissement, de formation, de recherche, de développement, dans le renouvellement ou la création de nouvelles infrastructures, il crée une bonne dette, parce qu’il projette de récupérer un bénéfice substantiel à ses engagements et d’accroître sa richesse.

S’il s’endette pour financer ses frais de fonctionnement (paiement des salaires des agents de l’Etat, financement des pensions de retraite, …), alors il s’appauvrit progressivement, risque de ne plus être en mesure d’honorer ses crédits et de se retrouver en cessation de paiement. Au final, c’est le F.M.I. (Fonds monétaire international) qui prendra le relais, afin de préserver sa stabilité financière et sa solvabilité, en vue de se prémunir contre un défaut de paiement.

Quelles solutions pour (re)trouver des marges de manœuvre ?

Tout d’abord, il faut absolument revenir à un équilibre budgétaire, permettant de financer la totalité de nos dépenses à hauteur de nos ressources et n’avoir recours aux emprunts que pour les gros investissements, qui doivent être projetés et planifiés. Refuser d’augmenter, voire de créer le déficit, c’est commencer à maîtriser son budget et à ne pas aggraver son endettement, gage d’une gestion saine des finances.

Ensuite, il convient de générer de la croissance, seule de nature à retrouver de vraies marges de manœuvre. Créer de l’emploi contribue à réduire nos déficits, à alimenter nos différentes caisses de solidarité et de retraite en les rendant bénéficiaires. Mais pour créer de l’emploi, il faut rendre attractive notre production pour dynamiser la demande, attirer des investisseurs et accroître nos parts de marché.

Le manque d’ambition des pouvoirs publics

La recherche effrénée d’économies tous azimuts, sans cohérence ni réflexion, sans anticipation ni mesure sur leurs éventuels effets, se fixe surtout pour objectif d’éviter un emballement incontrôlé des déficits. Mais si ce projet, tel que le propose le gouvernement, est adopté en l’état, il est fort probable qu’il impactera défavorablement l’activité économique, donc l’emploi, avec les conséquences sociales que l’on peut redouter, puisque de nombreuses remises en cause d’acquis sociaux (sur l’Assurance Maladie, le chômage, …) et des augmentations de taxes sont programmées.

D’autant que la volonté de revenir, en 2029, à un déficit sous la barre des 3% du PIB, n’a plus beaucoup de signification. Lorsqu’en 1992, le traité de Maastricht a défini des critères de convergence, visant à rapprocher les économies des Etats membres de l’Union européenne, en vue d’adopter l’euro comme monnaie unique et de réaliser l’Union économique et monétaire, la maîtrise des finances publiques était alors considérée comme essentielle. Les plafonds alors fixés, à 3 % du P.I.B. pour le déficit et à 60 % du P.I.B. pour celui de la dette, ont été pulvérisés depuis par plusieurs pays européens.

Il sera sans doute nécessaire, au niveau européen, de définir de nouveaux critères de convergence qui devront tenir compte de la nouvelle réorganisation géopolitique, géostratégique et commerciale d’un monde devenu anarchique et sans repère.