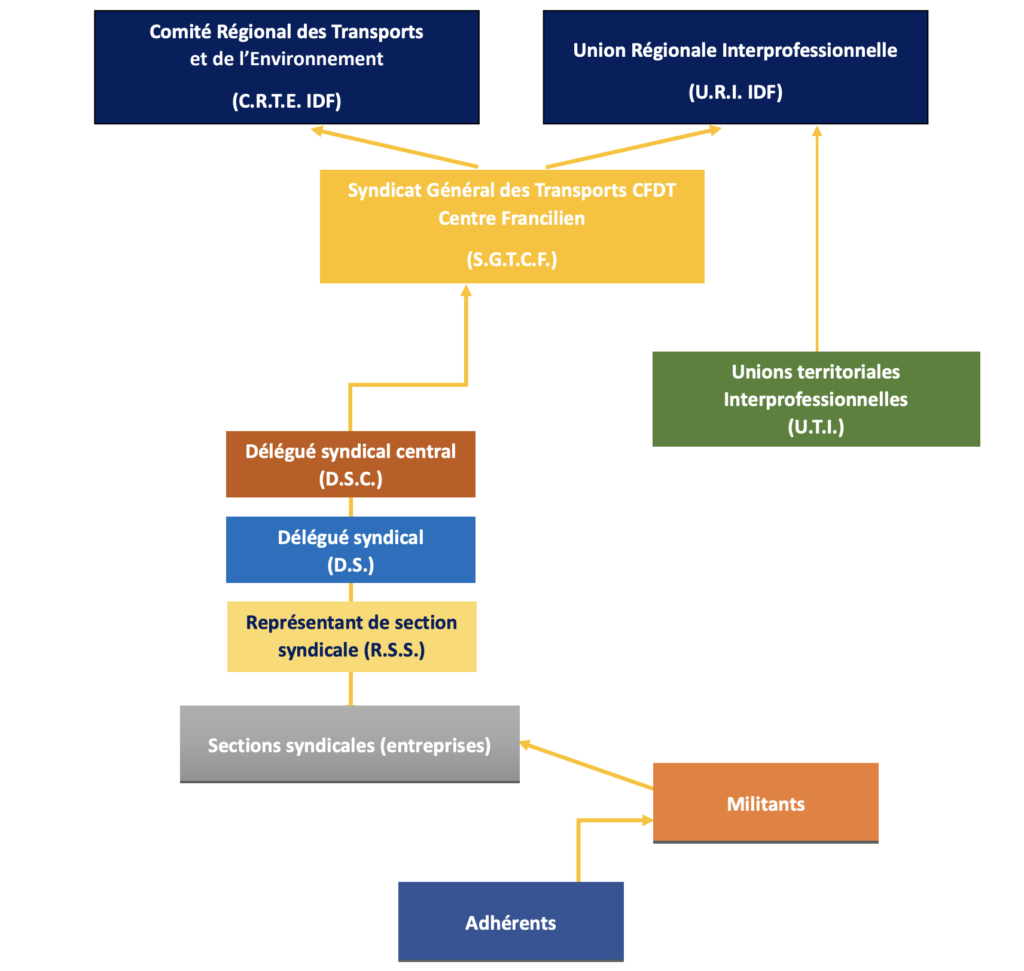

L’organisation locale de la CFDT, de l’adhérent aux instances régionales.

L’Adhérent

En étant adhérent, tu deviens membre d’une organisation, ici, en l’occurrence, d’une organisation syndicale. Tu paies une cotisation, calculée sur ton salaire et prélevée chaque mois sur ton compte bancaire.

Ce statut te permet de bénéficier d’une couverture juridique dans le cadre de tes activités syndicales et professionnelles.

Des supports de communication te sont régulièrement adressés et tu disposes d’accès réservés à un certain nombre d’informations de nature juridique ou sociale, à partir du site internet sur lequel tu navigues actuellement.

Le Militant

Être militant, c’est s’engager pour défendre une ou plusieurs causes collectives, en vue de protester contre des situations perçues comme une injustice.

Les actions de protestation sont donc d’abord discutées, construites et définies collectivement, au sein de ton syndicat, qui coordonne les actions et assure, si besoin est, une contribution logistique.

Les Sections syndicales d’entreprise

La section syndicale d’entreprise représente les intérêts matériels et moraux de ses adhérents.

Pour créer une section syndicale, il faut au moins deux salariés de l’entreprise ou de l’établissement affiliés au même syndicat.

Seuls les syndicats représentatifs ont la possibilité de constituer des sections syndicales : hormis la CFDT, il s’agit également de la CGT, FO-CGT, la CFTC et la CFE-CGC. Dans certains cas et certains secteurs d’activité, on peut également trouver l’UNSA, la FSU et SOLIDAIRES. Les sections syndicales d’entreprise ou d’établissement sont rattachées au Syndicat du champ géographique dont elles dépendent.

En tant que simple émanation d’un syndicat, la section syndicale n’a pas de personnalité morale.

Le Représentant syndical

Il représente directement le Syndicat. Il assure la défense des salariés et peut, comme le Délégué syndical, formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.

En revanche, il n’est pas en mesure de négocier des accords collectifs au sein de l’entreprise avec l’employeur (rôle dévolu au Délégué syndical).

Le représentant syndical participe comme membre de droit aux réunions du CSE, avec une voix consultative (C. trav., art. L. 2314-2). Il est donc convoqué aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE et reçoit l’ordre du jour et les documents joints mis à disposition des membres du CSE. Il ne dispose donc pas du droit de vote, mais participe aux débats au sein de cette instance.

Le Délégué syndical

Désigné par le syndicat représentatif dans l’entreprise, le Délégué syndical représente la section syndicale, qu’il anime. Il assure le lien entre les adhérents à sa section syndicale et le syndicat. Il représente son syndicat auprès de son employeur et assure la défense de tous les salariés, adhérents ou non. Il intervient auprès de son employeur dans les négociations d’entreprise, formule des propositions et des revendications en faveur des salariés. Le délégué syndical peut circuler librement dans l’entreprise, pendant ou en dehors de ses heures de travail, peut entrer en contact avec toutes les personnes ou tous les salariés de l’entreprise, tout en veillant à ne pas entraver leur travail.

Pour être désigné par son syndicat, le Délégué syndical doit avoir été élu avec au moins 10% des suffrages valablement exprimés aux élections professionnelles. La durée de son mandat est calquée sur la durée du mandat des membres du C.S.E. Enfin, il dispose d’heures de délégation, en fonction de la taille de son entreprise, pour effectuer les missions qui lui incombent.

Le Délégué syndical central

Le syndicat doit avoir au minimum recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Économique (quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises), pour pouvoir désigner un Délégué syndical central (C. trav., art. L. 2143-5).

Dans les entreprises comportant au moins deux établissements d’au moins 50 salariés chacun, la loi permet à chaque syndicat représentatif dans l’entreprise de désigner un Délégué syndical central. Le syndicat doit être représentatif dans l’entreprise entière.

La représentativité s’apprécie donc par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise ; pour les entreprises de moins de 2.000 salariés : le délégué doit être obligatoirement choisi parmi les D.S. d’établissement déjà désignés et pour les entreprises d’au moins 2.000 salariés : le D.S.C. peut être distinct des D.S. d’établissement et il n’est pas nécessaire qu’il se soit présenté à une élection. Son champ géographique peut être celui de l’entreprise ou du Groupe dans lesquels il est salarié.

La publicité de la désignation et les contentieux sont les mêmes que pour un Délégué syndical (C. trav., art. L. 2143-5).

La durée du mandat du D.S.C. est liée aux résultats des élections de tous les établissements.

Les Unions Territoriales Interprofessionnelles

Les Unions territoriales interprofessionnelles sont des structures qui assurent une certaine proximité. Elles sont chargées de mettre en œuvre les orientations régionales, diffusent des informations sur le droit du travail, apportent leur soutien aux conflits locaux, contribuent à une mise en commun de moyens pour les sections syndicales et les syndicats, contribuent à la défense juridique des adhérents, assurent des formations syndicales.

Elles dépendent des U.R.I.

Le Syndicat

Le syndicat est une structure constituée pour assurer la défense d’intérêts professionnels ou catégoriels communs. Il procède à l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, collectifs et individuels des personnes mentionnées dans ses statuts, dont celles qui sont adhérentes en son sein.

Initialement créés pour résister à la baisse des salaires et veiller à la limitation des horaires de travail, les premiers combats ont porté sur le respect de la journée de huit heures et de la semaine de travail de cinq jours.

En plus d’être le premier syndicat français en termes d’adhérents (avec plus de 600.000), la CFDT est la première organisation syndicale par sa représentativité. Cette place, établie en 2017, dans la précédente mesure de l’audience syndicale, s’est confirmée en 2021.

Les syndicats jouissent de la personnalité civile. Ils ont le droit d’ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Le syndicat se compose de sections syndicales et d’adhérents individuels. Il assure donc un soutien logistique à toutes les sections qui lui sont rattachées.

Le syndicat élit ses responsables lors d’un Congrès réunissant toutes ses sections syndicales et désigne les délégués syndicaux.

L’Union Régionale Interprofessionnelle

L’U.R.I. coordonne l’action des syndicats de sa région. Elle est chargée de mettre en œuvre les orientations régionales décidées par ces syndicats, lors de son Congrès régional.

Elle représente la CFDT dans les instances régionales : au Conseil économique, social, environnemental et régional (CESER), à la Commission Paritaire (Interprofessionnelle) Régionale de l’Emploi et de la Formation (COPAREF), au Comité Régional sur l’Emploi, les Formations et l’Orientation Professionnelle (CREFOP), au sein des Coordinations du Maintien dans l’Emploi des personnes en inaptitude ou risque d’inaptitude professionnelle, au sein de l’Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail et de Valorisation de l’Innovation Sociale (ARAVIS : antenne de l’ARACT), dans les Instances Paritaires Régionales de l’emploi (IPR = pôle emploi et IPT = instances territoriales de l’emploi pour les recours des demandeurs d’emplois), dans les organismes de protection sociale (CAF, CARSAT, CPAM, URSSAF), dans les services de santé au travail (SST), au sein de l’Agence Régionale de Santé (ARS),…

L’U.R.I. participe également aux consultations, concertations, négociations au niveau régional avec les organisations patronales, les représentants de l’Etat en région (Préfet de région, Directeur de la Direccte, …) et les représentants du Conseil régional (Président de région, Vice-présidents du conseil régional), notamment par le dialogue social territorial.

Elle participe aux conférences économiques, sociales et financières régionales et à toutes les conférences mises en place par le Conseil régional ou l’Etat en région, participe aux consultations, concertations, sur les schémas régionaux prescriptifs : Schéma Régional de Développement Economique, de l’Internationalisation et de l’Innovation (SRDEII), Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et Orientations Professionnelles (CPRDFOP), Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), Contrats de Plans Etat/Région, Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI), …

L’U.R.I. aide et accompagne les équipes CFDT sur le territoire : syndicats, sections syndicales d’entreprise privée ou du secteur public. Elle siège dans les instances de la confédération CFDT : elle participe aux groupes de travail mis en place et fait remonter les réalités de terrain, propose des pistes d’action ou de travail, en fonction des thématiques proposées.

Le Comité Régional des Transports et de l’Environnement (C.R.T.E.)

À ne pas confondre avec les Contrats pour la Réussite de la Transition Ecologique, qui portent le même acronyme, les Comités Régionaux des Transports et de l’Environnement, structures propres à la CFDT, regroupent tous les syndicats de cette activité, sur le champ géographique régional.

Il est censé relayer la politique revendicative de la Fédération des Transports et de l’Environnement.